学習目標

- 化学感覚の基本的な機能を説明することができる。

- 体性感覚、侵害受容、熱受容の基本的な機能を説明することができる。

- 前庭感覚、固有感覚、運動感覚の基本的な機能を説明できる。

視覚と聴覚は、長年にわたって研究者から非常に多くの注目を集めてきました。これらの感覚系がどのように機能するかについては、まだ多くのことがわかっていませんが、私たちは他の感覚よりもはるかによく理解しています。このセクションでは、化学感覚(味覚と嗅覚)と身体感覚(触覚、温度、痛み、バランス、体位)についてご紹介します。

化学感覚

味覚と嗅覚は、食べ物や空気中の分子に反応する感覚受容体を持つことから、化学感覚と呼ばれています。化学感覚の間には、顕著な相互作用があります。例えば、食べ物の味を表現するときには、味覚と嗅覚の両方の特性を組み合わせて表現しています。

味覚

味覚には「甘味」「塩味」「酸味」「苦味」の4つの基本味があることは、小学校の時に習ったはずです。しかし、研究によると、人間には少なくとも6つの味覚グループがあることがわかっています。うま味はその5番目の味です。うま味は、グルタミン酸ナトリウムの味覚と関連しています(Kinnamon & Vandenbeuch, 2009)。また、私たちが食べ物の脂肪分に対する味覚を持っていることを示唆する実験的証拠も増えています(Mizushige, Inoue, & Fushiki, 2007)。

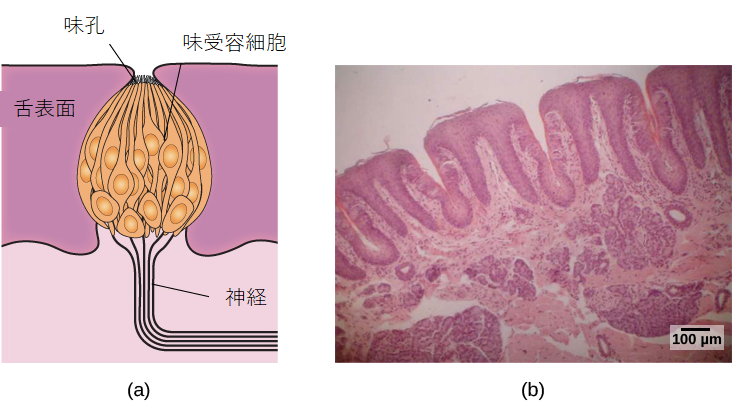

私たちが口にした食べ物や飲み物の分子は、唾液に溶け込み、舌や口の中、喉にある味覚受容体と相互作用します。味蕾は、味蕾の中心となる孔に突き出た毛状の拡張部分を持つ味覚受容体の集まりで形成されています(図5.21)。味蕾の寿命は10日から2週間なので、舌を焼いて壊しても長期的な影響はなく、すぐに生えてきます。味覚分子は、この延長線上にある受容体に結合し、感覚細胞内で化学変化を起こします。その結果、神経インパルスが受容体の位置に応じて異なる神経を介して脳に伝達されます。味覚情報は、髄質、視床、大脳辺縁系、そして前頭葉と側頭葉が重なった部分の下にある味覚皮質に伝達されます(Maffei, Haley, & Fontanini, 2012; Roper, 2013)。

嗅覚

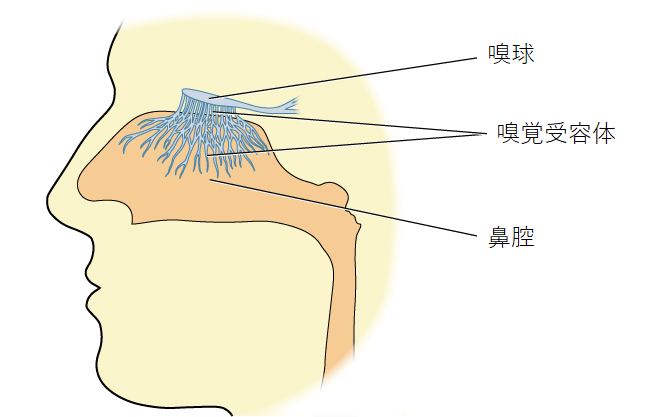

嗅覚受容体は、鼻の上部にある粘膜の中にあります。この受容体から出ている小さな髪の毛のようなものが、粘液に溶け込んでいる匂いの分子と、その延長線上にある化学受容体との相互作用の場となります(図5.22)。匂いの分子が受容体に結合すると、細胞内で化学変化が起こり、信号が嗅球(前頭葉の先端にある球状の構造で、嗅覚神経が通っている)に送られます。嗅球からは、大脳辺縁系の領域や、味覚野のすぐ近くにある一次嗅覚野に情報が送られます(Lodovichi & Belluscio, 2012; Spors et al., 2013)。

嗅覚系の感度は、種によって非常に大きな違いがあります。犬は人間よりもはるかに優れた嗅覚系を持っていると思われがちですが、実際、犬はその鼻でいくつかの驚くべきことを行うことができます。犬は血糖値の危険な低下や癌の腫瘍を「嗅ぐ」ことができるという証拠もあります(Wells, 2010)。犬の並外れた嗅覚能力は、嗅覚受容体の機能的な遺伝子の数が、ヒトや他の霊長類では400個以下であるのに対し、犬では800〜1200個と多いことによると考えられます(Niimura & Nei, 2007)。

多くの生物種は、他の個体から送られてくるフェロモンとして知られる化学的メッセージに反応します(Wysocki & Preti, 2004)。フェロモンによるコミュニケーションには、多くの場合、交尾相手候補の繁殖状態に関する情報を提供することが含まれます。

例えば、メスのラットが交尾の準備をしているときには、フェロモンを分泌して、近くにいるオスのラットの注意を引きます。フェロモンの活性化は、実はオスのラットの性行動を引き出すための重要な要素なのです(Furlow, 1996, 2012; Purvis & Haynes, 1972; Sachs, 1997)。また、人間のフェロモンについても多くの研究(および論争)が行われています(Comfort, 1971; Russell, 1976; Wolfgang-Kimball, 1992; Weller, 1998)。